Statua della Madonna Addolorata

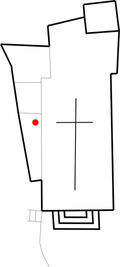

Chiesa di San Michele Arcangelo

Scultura abbigliata

Ambito campano

Madonna Addolorata

Sec. XIX

Legno e stoffe

Church of Archagel Michael

Le origini del culto e la devozione grottese

Uno dei culti più sentiti della Comunità grottese è quello legato alla Madonna Addolorata il cui fulcro va connesso al simulacro della Vergine, conservato nella Chiesa di San Michele.

Per comprendere questa devozione, dobbiamo necessariamente ricostruire la storia della stessa devozione nel mondo cristiano.

Il culto verso la Madonna Addolorata trae origine dal Vangelo, nei passi dove si parla della presenza di Maria Vergine sul Calvario. La devozione, tuttavia, prese particolare consistenza solo nel pieno medioevo, a partire dalla fine dell’XI secolo, e fu il nucleo delle successive celebrazioni liturgiche. Un ulteriore incremento venne dato dalla diffusione dei componimenti letterari noti come “Pianto della Vergine”, di cui il più noto è lo “Stabat Mater”, attribuito a Jacopone da Todi.

Un grande impulso fu dato, nel XV secolo, dalle liturgiche dedicate alla “compassione di Maria” e soprattutto dall’Ordine dei frati “Servi di Maria”.

Durante la prima metà del secolo XIII, nel 1233, sorse a Firenze l’Ordine dei frati “Servi di Maria”, fondato dai Ss. Sette Fondatori e ispirato dalla Vergine. L’Ordine, che già nel nome si qualificava per la devozione alla Madre di Dio, si distinse nei secoli per l’intensa venerazione e la diffusione del culto dell’Addolorata.

La Sacra Congregazione dei Riti, approvando questa devozione, il 9 giugno del 1668, permetteva all’Ordine di celebrare la Messa votiva dei sette Dolori della Beata Vergine, facendo menzione nel decreto che i Frati dei Servi, portavano l’abito nero in memoria della vedovanza di Maria e dei dolori che essa sostenne nella passione del Figlio. Successivamente, papa Innocenzo XII, il 9 agosto 1692 autorizzò la celebrazione dei Sette Dolori della Beata Vergine nella terza domenica di settembre.

Qualche decennio dopo, la Sacra Congregazione decise di aggiungere per tutto il mondo cristiano una commemorazione dedicata ai dolori di Maria durante la Quaresima e il 18 agosto 1714 approvò una celebrazione dei Sette Dolori di Maria da tenersi il venerdì precedente la Domenica delle Palme.

Un secolo dopo, papa Pio VII, il 18 settembre 1814, approvando l’intensa devozione dei dell’Ordine dei frati “Servi di Maria”, decise di estendere la festa liturgica dei “Sette Dolori”, che si teneva la terza domenica di settembre, a tutta la Chiesa, con l’inserimento nel calendario romano.

Nel 1913 papa Pio X (1904-1914), apportò alcune modifiche alla liturgia e fissò la data definitiva al 15 settembre, subito dopo la celebrazione dell’Esaltazione della Croce (14 settembre), con memoria non più dei “Sette Dolori”, ma più opportunamente come “Beata Vergine Maria Addolorata”.

La comunità grottese tra la fine del Settecento e il pieno Ottocento si legò alla festa dei Sette Dolori di Maria che si teneva il venerdì precedente la Domenica delle Palme, che comunemente veniva e viene definito Venerdì di Passione. Un giorno dedicato esplicitamente ai dolori della Vergine. Nella tradizione grottese, si racconta che in quel giorno, la Vergine, sentendo prossima la morte del figlio, si sia messa a cercarlo tra le strade del paese e difatti nel paese, alle prime luci della sera, si svolge la processione con il simulacro della Vergine.

La celebrazione interessava principalmente le donne, infatti, erano loro che cambiavano l’abito della Vergine e la trasportavano in processione.

La celebrazione iniziava con un triduo di preparazione alla Vergine, che si teneva proprio nella Chiesa di San Michele, la seconda parrocchia della Comunità dopo Santa Maria Maggiore. Il venerdì si svolgeva la processione e il simulacro della Vergine ritornava nella propria chiesa. Dopo di che tutto continuava in modo consueto fino al Venerdì Santo.

Il Venerdì Santo ogni parrocchia celebrava la propria liturgia e subito dopo iniziavano due processioni: Una con il Cristo morto che partiva dalla Chiesa di Santa Maria Maggiore e una con il simulacro della Vergine dalla Chiesa di San Michele. Convenuti in un certo punto, variabile ogni anno, le due processioni si fondevano in una e continuavano a percorrere le strade del paese insieme. Al momento del ritorno in Chiesa, il simulacro della Vergine accompagnava il simulacro del Cristo Morto nella Chiesa di Santa Maria, poi fatto un cenno di saluto ritornava nella propria Chiesa.

La scultura.

Non sono noti documenti relativi alla statua della Vergine Addolorata, ma per fattura può essere fatta risalire alla prima metà dell’Ottocento. Il viso è in terracotta con paste vitree per gli occhi. Le mani sono in legno stuccato, mentre il corpo è composto, per la parte inferiore, da listelli di legno fissi, mentre la parte superiore si compone di un busto imbottito di paglia e stoffa. Le braccia sono snodabili è presentano una struttura in filo di ferro ricoperto di paglia e stoffa.

Il simulacro dispone di due abiti, uno giornaliero che indossa tutto l’anno, realizzato negli Settanta-Ottanta del Novecento, e uno festivo realizzato durante il secondo decennio del XXI secolo.

R. M.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.